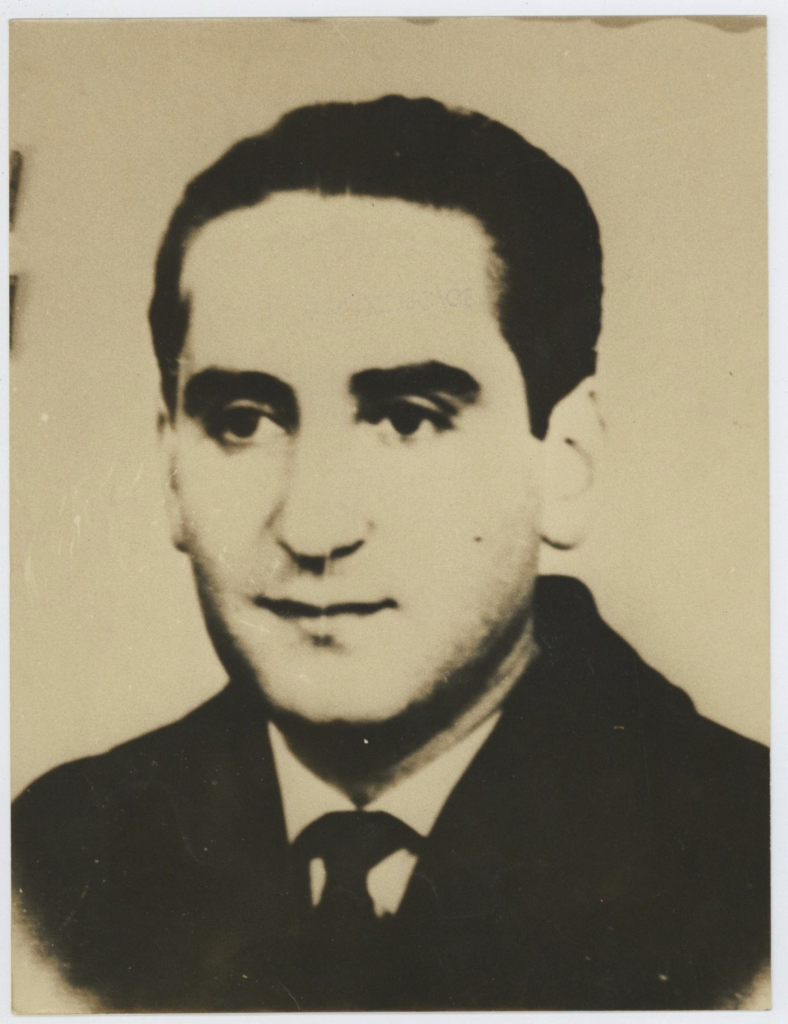

Aristo Ciruzzi

Prima di tutto Aristo Ciruzzi (1922-2006), fiorentino di origini napoletane e di famiglia borghese, non era propriamente un architetto (e neppure un geometra): non si era mai laureato negli anni difficili della guerra e del dopoguerra. La mancanza della laurea in Architettura non fu ostacolo alla sua ampia attività, tanto che nel 2004, ormai ultra ottantenne, l’ordine degli architetti di Genova lo iscrisse nell’Albo d’onore.

Ciruzzi era antifascista e, ancora giovane cominciò ad agire diffondendo stampa clandestina; più tardi, grazie all’amicizia come Rodolfo Siviero e Eugenio Artom, prese le armi contro i nazisti: si dette alla macchia in Casentino comandando una squadra della Brigata Carlo Rosselli e partecipò alla liberazione di Firenze.

Il progetto della futura Casa delle Memorie fu presentato in Comune con la firma di un gruppo denominato “A5” mentre la direzione lavori fu affidata all’arch. Giovanni Chiasserini, altro amico e partigiano della brigata Rosselli, che firmava gli elaborati insieme al presidente dell’ANCR

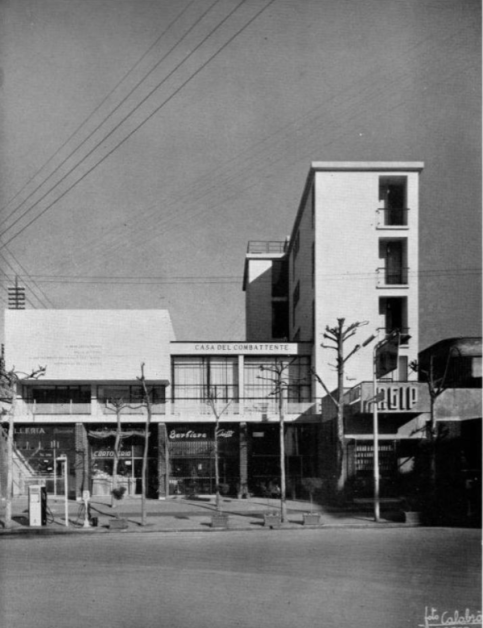

Questo, tutto sommato, è quello che si sa di un edificio tardo-razionalista e che occupa un posto di rilievo nella struttura urbana, in un luogo storicamente corrispondente a una delle porte della città, come testimonia la presenza delle mura proprio a lato.

Troppo poco per una costruzione che colpisce tutti gli studenti e gli appassionati di architettura, sembrando effettivamente un’opera degli anni ’30 e poco toscana, anzi piuttosto settentrionale e anche vagamente “fascista”, forse per l’accentuata dialettica tra linee orizzontali e linee verticali: uno dei caratteri della monumentalità modernista, o forse per quella sorta di doppio arengario a sbalzo che sottolinea l’angolo della costruzione, a lato dell’ingresso, corrispondente in realtà a sporti di protezione per i sottostanti esercizi commerciali, che con la loro presenza consentirono finanziariamente la realizzazione.

L’edificio è scomposto in vari volumi molto differenziati: un basamento destinato fin dall’origine ad accogliere negozi, definito da ampie aperture e parti in laterizio; un corpo di fabbrica alto e stretto le cui facciate laterali sono caratterizzate delle finestrature di varie dimensioni che compongono un disegno astratto come va di moda ora; un volume basso vicino alle mura medievali, caratterizzato da pareti chiuse; un volume vetrato centrale sotto al quale di trovano l’ingresso e le scale.

L’aspetto generale oscilla tra il richiamo ad un funzionalismo, evidente nella caratterizzazione delle diverse funzioni in volumi nettamente distinti, e una suggestione vagamente retorica e magniloquente, comunque opportuna per la destinazione dell’edificio.

Evidente l’intenzione di non sminuire con la propria presenza le mura medievali: l’edificio, nonostante abbia chiuso la prospettiva lungo le mura, dalla piazza fino al bastione, dimostra di aver rispettato le preesistenze, mediante lo studiato utilizzo di volumi a diversa altezza, di cui quello più interno alla stessa altezza delle mura.

In definitiva un edificio molto interessante; all’epoca della sua costruzione poteva sembrare attardato; oggi la sua immagine complessiva sembra tanto più moderna e contemporanea di altre presenze più recenti nella piazza.

In definitiva la Casa del Combattente di Prato sembra una delle poche architetture razionaliste di Prato ed è un edificio di notevole complessità e valore. Inoltre potremmo dire che gli elementi. anche leggermente anacronistici, relativi alla sua costruzione negli anni ’50, e in definitiva anche l’uso attuale della “Casa della Guerra per la Pace”, rispecchiano la complessità e le controverse vicende dei due progettisti, divisi tra Toscana e Liguria, tra Michelucci e la pratica professionale più convenzionale, tra destra e sinistra, tra fascismo e comunismo, tra il prima e il dopo le tragiche vicende della guerra.